某合気系の道場に入門した当初から「『合気の基本』とは何だろう?」それだけを考えて、一人稽古も含めて31年以上稽古を積み重ねてきました。

この記事では社会学的あるいは社会心理学的な要因を今の自分に可能な限り排除した『技術としての合気』の習得法について今の私に見えていることを公開していきます。

もしあなたが、「合気・奇跡の解読(高岡英夫著、ベースボールマガジン社、2005年)」の28〜29ページにあるような「闘争心を剥き出しにせず柔らかく円い関係と身体運動で成り立つ合気」や「上達の妨げになるから競争的な稽古はおこなわない」というような考え方を何よりも大事にしたいとお考えの場合この記事はおすすめしません。

お心当たりがある方は、決して以後の文章をお読みにならないようご注意ください。

意味のある攻撃技の研究

まず最初のステップは、被術者(型で先に攻撃を仕掛け技を受ける側、受け)の攻撃に理合を持たせること。

相手の手首を掴みに行くにせよ、正面打ちをするにせよ、攻撃に意味を持たせることが重要です。

間合を詰めている間に自らバランスを崩してしまう方も少なくありません。しかし自らバランスを崩してしまっていては稽古になりません。

まずはバランスを崩さずに自然に間合を詰められるよう稽古してください。

その上で例えば、相手の手首を掴みにいくような場合を想定してみましょう。

相手を掴んだら、先に攻撃を仕掛ける側としてどのように相手を崩し、どのように相手を制するか研究します。

どのように接触するかを研究する段階です。

攻撃技の理合を考えるのです。

初心者に多いのですが、護身術だから攻撃技は稽古したくないという方がたまにいます。

護身術の稽古を意味ある時間にするために

しかし護身術の稽古だからこそ、先に仕掛ける側の攻撃がへなちょこなら護身術の稽古は成立しませんよね?

ご自身は施術者(被術者が仕掛けてきた攻撃を型の中で後の先で反撃する側、取り)として、型の稽古をしていれば良いかも知れません。

しかしあなたには稽古相手がいるはずです。

稽古相手の方の稽古の質を考えてみたことはありますか?

あなた自身の攻撃が拙ければ、稽古相手の方の護身術の稽古は満足のいく質が得られないということにはなりませんか?

護身術の稽古をより高次元で行うためにも攻撃技の研究は必須だということを頭の片隅に置いておいていただければと思います。

このように被術者がバランス良く意味のある攻撃技を行えるようになると、ようやく施術者の稽古が本格的になってきます。

崩しの研究法

そのような半端にバランスを崩すことのない意味のある攻撃をしてきた被術者をどのように崩し、柔術で捕るか。

次の段階の大事な研究テーマです。

おすすめは万全の状態で掴まれたところからどのように被術者を崩すのかをよく研究すること。

被術者が間合を詰めようと移動している状態では比較的相手を容易に崩すことができます。

そうではない、移動が終わり静止している状態からの崩しは格段に難易度が上がります。

だからこそ静止状態の崩しを研究することで自分の術技を向上させやすくなるのです。

崩しから柔術技へ

合気とは行かないまでもある程度被術者を崩せるようになると、柔術の技が少しずつ効いてくるようになります。

この段階では斜面やテコ、輪軸といった物理学や力学で説明がつきやすい技術の習得を目指します。

勢いをつけることで技を派手に見せられますが、実は派手な技が効果的とは限りません。

若い方ではある程度筋力や勢いのある力が許容される場合もありますが、さらなる上達を求めるなら勢いではなく、丁寧に力を通せるような技を作ることを求めていただきたい段階です。

合気系の稽古では、関節技的な要素が強い柔術は軽んじられる傾向もあります。

柔術のその先へ到達する稽古法

もちろん筋力や勢いに任せた柔術技はおすすめしません。

しかし丁寧にリラックスしておこなう柔術技を磨くことは、私は合気習得の王道の一つだろうと考えています。

「全ては合気上げである」というように言われることがあります。

これは合気上げが分かれば他の技も理解しやすくなるという意味として私は理解しています。

逆に言えば、どの技にも合気上げの要素が含まれていることにもなります。

つまり合気上げの研究は全ての技に通じ、逆に合気上げ以外のどの技を研究しても合気上げの研究に繋がっているはずなのです。

合気上げの極意をマスターする方法

参考までに合気柔術の稽古をはじめて32年目の合気上げを備忘録的な意味で撮影した動画をアップしてみました。

この稽古で即強くなるという類のものではないのですが、私自身は身体を練りながら技を創ることが楽しくて好きなんですね。

なのでこれからも研究を続けると思います。 結果として、この先どのような風景が見えて広がってくるのかとても楽しみです。

合気上げが変われば、全ての技が変わるはずです。

逆に合気上げ以外の何かの技が変われば、合気上げも変化させる必要が出てくるかも知れません。

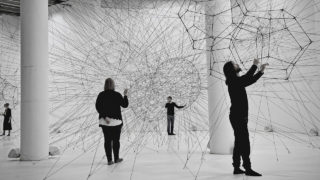

合気や崩し、技について理解が深まった部分が一つあれば、ご自身の武技の体系を全て再構築する必要があるんです。

この段階では、帰納的または演繹的な稽古と思索が必要になってきます。

末梢の動きを否定できますか?

この辺りまで稽古が続けられると力任せの動きと、重心の移動や体幹からのエネルギーを末梢に伝える動きの違いを何となくでも感じられるようになっているはずです。

もし重心移動や体幹からのエネルギーで手や腕など末梢部分の動きを発生させることができ始めたら占めたものです。

まだまだ未熟かも知れませんが、理に適った柔術等の技術も垣間見えているかも知れません。

重心移動や体幹からのエネルギーで生じた末梢の動きで、理に適った小手先の技術と同じ軌道、同じ運動エネルギーを持つ末梢(例えば合気上げにおける手や腕)の動きを発生させることができるとしたらどうなるでしょうか?

もしあなたの合気上げが本当に理に適っているなら、重心バランスや体幹からの動きであっても、手や腕の軌道や運動エネルギーが必要条件を満たしてしていれば合気上げが成立するはずです。

この段階では、どれほど技術が理に適っているように見えようと小手先の技術であるなら固執しないでいられるか、その気づきを大事にしながら次のステップを求めることができるかがポイントです。

末梢から体幹の運動へ

末梢の筋肉や関節で行っていた技術を、体幹からの運動エネルギーを末梢に伝達させることで技術化するのです。

手や腕の筋肉や関節に頼ることなく合気上げができてしまう可能性をここに見出せます。

ここまで来られると、あなたの身体運動が相転移にも似た、全く別のステージへの移行したことを意味します。

柔術的な技術でなく、運動構造の違いで技をかける段階がスタートしたとも言えるでしょう。

運動構造や体軸という視点から考えればさらに先の興味深い話もあるのですが、あまり深入りしても混乱させてしまうだけだと思います。

興味がおありの方は直接ご連絡いただければと思います。

ワクワクと学習を進めるために

ここまでご理解いただけると、稽古の方向性がずいぶん整理されると思います。

一つ一つ丁寧に習得して、一段ずつステージを上がっていくだけです。

遠くても見通しが立ってきます。

めっちゃワクワクしてきませんか?

是非あなたが質の高い稽古を行なえる環境が整えられることを願っております。

こんな話でも楽しく聞いてくださる方となら、いつかどこかでゆっくりお話してみたいものですね!